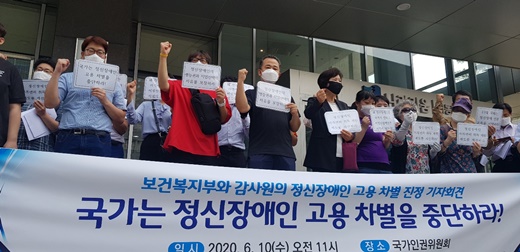

“국가는 정신장애인 고용 차별을 중단하라! 정신장애인 차별 조장하는 정부와 국회를 고발한다!!

정신장애동료지원센터 등 13개 단체가 10일 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 갖고, 정신장애인 차별을 조장하는 자격·면허 취득 제한 제도를 즉각 개선할 것을 촉구하는 진정서를 제출했다.

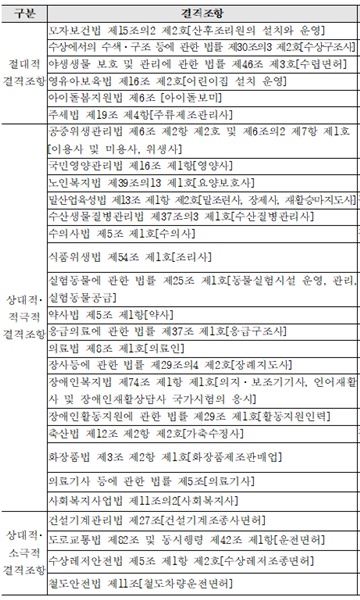

현재 정신질환자·심신상실자·심신박약자 같은 정신장애 관련 사유를 결격사유로 규정하는 법률은 28개에 이르며, 이중 산후조리원 운영, 수상구조사, 수렵면허, 어린이집 설치, 아이돌보미, 주류제조관리사 등 6개 법률은 정신장애인의 자격이나 면허 취득을 무조건 제한하고 있다.

나머지 미용사, 영양사, 요양보호사, 수의사, 약사, 의료인 등 22개가 예외적으로 취득을 허용한다 하더라도 정신질환에 대한 편견이 강한 사회적 분위기를 고려했을 때 구제 기회를 얻기 어렵다는 점에서 정신장애인에 대한 차별은 여전한 것.

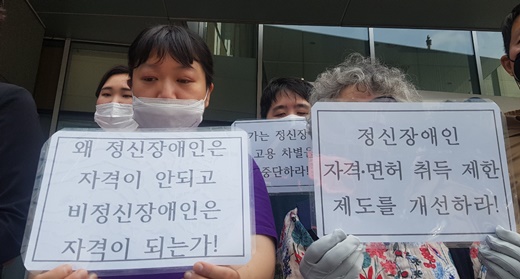

이에 정신질환 및 정신장애 당사자의 자격·면허를 제한하는 규정은 헌법이 보장하는 평등권과 직업 선택의 자유, 유엔(UN)장애인권리협약을 위배하며, 국제인권규범에도 저촉된다는 점에서 법률안 개정이 필요하다는 주장이다.

구체적으로 검찰청의 2017년 범죄분석에 따르면 정신질환자 가운데 범죄를 저지른 비율(범죄율)은 0.136%이지만, 같은 기간 전체 인구 범죄율은 3.93%로 28.9배나 높고, 살인, 강도 등 강력범죄를 저지른 비율도 정신장애인이 0.014%로 전체 강력범죄율 0.065%보다 약 5배 정도 낮은 점 등을 봤을 때 “정신질환 및 정신장애 당사자는 잠재적 범죄자가 아니며, 위험한 존재가 아니다”라고 피력했다.

이들은 ▲정신질환 및 정신장애 당사자 자격 면허 취득 제한 제도 개선 ▲21대 국회, 정신질환 및 정신장애 당사자 취업, 자립생활 보장 ▲여야 막론 정신장애 인권 교육 즉각 시행 등을 촉구했다. 또한 감사원과 보건복지부에 당사자 단체와의 면담 시행도 요청했다.

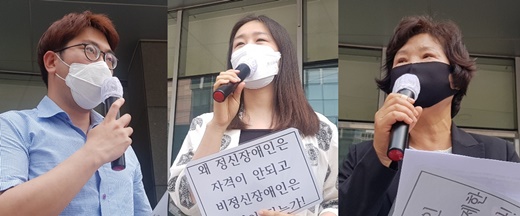

한국정신장애인자립생활센터 유동현 센터장은 "정신장애인은 고용에서 외면받고 있는데, 당사자 목소리가 적으니 법에서의 차별은 더욱 옥죄는 것 같다. 우리는 정신병원 고립으로 충분히 고통받았다. 더이상 취업 제한으로 자립 저해를 두고 볼 수 없다"고 지적했다.

서울사회복지공익법센터 김도희 센터장은 "2016년 정신보건복지법을 제정하면서 복지부는 자격 면허 취득을 제한하는 28개 법령을 개정하겠다고 이야기했는데, 다음해 사회복지사업법이 통과되며 정신장애인은 25개 사회복지사 시험을 치르는 것도 어렵게 됐다“면서 ”2019년 인권위가 문제 의식을 느껴 이런 법령을 개정하라고 정책 권고 후 국무조정실에서 개정하겠다고 답했지만, 바뀐 것은 거의 없다"고 지적했다.

이어 "복지부는 아동복지시설, 공동생활가정 종사자의 정신질환 전력이 있을 경우 인건비를 제외하도록 했다. 아동학대범죄, 성범죄 등이 문제가 되자, 이를 방지하고자 마련된 것으로 추측된다“면서 ”아동대상 범죄 전력과 정신질환 전력이 어떤 연관성이 있냐. 어떤 합리적 근거나 이유가 없다. 헌법에서 보장하는 평등권, 직업의 자유를 침해하며, 정신건강복지법을 정면으로 위반하는 것"이라고 비판했다.

대한정신장애인가족협회 조순득 회장은 “최근 정신장애인 고용현황 분석 자료를 보면, 정신장애인 고용률이 11.5%로 전 장애유형 중 가장 최하라고 나왔다. 그마저도 67%가 1년 미만 계약직이다. 가족 입장에서 너무 안타깝다”면서 “고용률이 저조한 까닭은 정신장애인에 대한 지독한 편견과 선입견이다. 일상생활에서 ‘미친사람’이라는 비속어를 마구 사용하는 현실만 봐도 부정적 고정관념이 사로 잡혀있는지 증명하는 것”이라고 울분을 토했다.

이어 “국민 중 4분의 1은 정신질환을 한번쯤 경험한다고 한다. 헌법 정신에 맞게 기회는 공평하게 주어져야 하지 않겠냐”면서 “법으로 제한하고 막아버린다면 나락으로 떨어졌던 사람들은 희망과 용기를 어디서 찾느냐. 정신장애인도 국민이길 원한다. 당당하게 경쟁할 수 있는 기회를 달라”고 호소했다.

-장애인 곁을 든든하게 지켜주는 대안언론 에이블뉴스(ablenews.co.kr)-

-에이블뉴스 기사 제보 및 보도자료 발송 ablenews@ablenews.co.kr-